Hohes Einsparpotenzial

Warum wir zu viel für Medikamente ausgeben

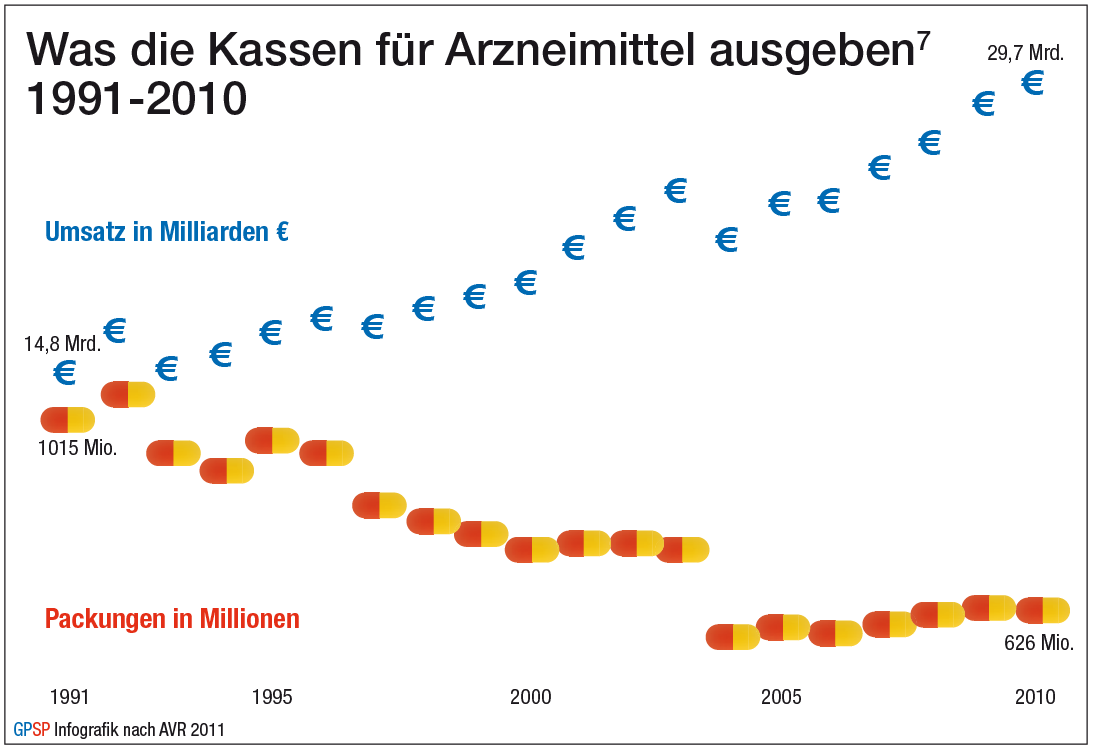

In Deutschland wurden im letzten Jahr rund 30 Milliarden Euro allein für jene Arzneimittel ausgegeben, die gesetzliche Krankenkassen erstatten. Das ist das Doppelte der Kosten, die vor 20 Jahren anfielen, obwohl die Menge der Verordnungen seither um ein Drittel zurückgegangen ist. Wo viel Geld für unsinnig teure Präparate ausgegeben wird und im Interesse aller Versicherten gespart werden könnte, das berichtet alljährlich der Arzneiverordnungs-Report.1 Von dem Mitherausgeber Ulrich Schwabe wollten wir dazu mehr wissen.

GPSP: Was habe ich als Patientin oder Patient von einem Report, der auf 1.000 Seiten Arzneimittelausgaben vergleicht?

Schwabe: Wir analysieren die Menge der ärztlichen Verordnungen und des Umsatzes für alle wichtigen Präparate über Jahrzehnte hin. Wir können so überschauen, für welche Mittel zuletzt besonders viel Geld ausgegeben wurde oder welche Präparate kaum noch verordnet werden. Jeder kann diese Daten nutzen, kann fragen, ob bestimmte Marktentwicklungen sinnvoll sind, kann etwa bei „überflüssigen“ Ausgaben gegenregulieren.

Sie haben vorgerechnet, dass im Vorjahr 4,7 Milliarden Euro zu viel ausgegeben wurden, weil Ärzte nicht immer das günstigste Präparat auf dem deutschen Markt auswählten. Wo liegen denn Einsparpotenziale? Bei den patentgeschützten Präparaten?

Neuerdings immer stärker auch bei den Generika. Die kommen ja auf den Markt, wenn das Patent für ein teures Original abgelaufen ist. Auch die Nachahmerpräparate unterscheiden sich im Preis. Würden Ärzte immer das preisgünstigste Mittel verordnen, ließen sich 1,5 Milliarden Euro einsparen.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Nehmen wir die Protonenpumpenhemmer, die Ärzte bei anhaltenden Magenbeschwerden, auch vorbeugend oder bei Verdacht auf ein Magengeschwür verordnen. Da gibt es verschiedene ähnlich wirkende Stoffe. Bei Pantoprazol kosten zum Beispiel die günstigsten Generika 23 Cent am Tag,2 die teuersten fast das Doppelte.

Was sehen Sie noch?

Bei den Protonenpumpenhemmern, dass heute fünfmal so viele Tagesdosen verschrieben werden als noch vor zehn Jahren. Das lässt befürchten, dass sie viel zu oft verordnet werden.3 Auch die atypischen Neuroleptika, die Ärzte bei Schizophrenie oder speziellen depressiven Störungen verordnen, sind enorm gestiegen.

Sollte man auf Arzneimittel manchmal lieber verzichten?

Oft geht das nicht, manchmal durchaus. Ich denke da etwa an Antidepressiva, die bei leichten und mittelschweren Depressionen nicht erste Wahl sein sollten. Vor allem aber an die so genannten durchblutungsfördernden Mittel, deren Nutzen nicht erwiesen ist. Sie werden tatsächlich Jahr für Jahr weniger verordnet – in 2010 zu 90% weniger als 1992. Auch Präparate, die das Abhusten fördern sollen, die Expektoranzien, werden zunehmend seltener verordnet. Aber immer noch viel zu oft. Sie fördern weder das Abhusten von Sekret, noch geht der Husten schneller vorbei.

Warum sind die Verordnungszahlen dennoch hoch?

Weil viele hustende Kinder nach wie vor Expektoranzien auf Rezept bekommen. Hustensäfte und Ähnliches haben bei uns eine lange Tradition, und die Krankenkassen müssen sie bei Kindern erstatten. Hustenmittel gehören für uns zur Gruppe der umstrittenen Arzneimittel, wie auch Vitaminkombinationen und viele Präparate mit mehreren Wirkstoffen. Die gesetzlichen Krankenkassen haben entschieden, all diese nicht oder nur ausnahmsweise zu erstatten.

Und Kranke sollten sie auch nicht selbst kaufen?

Sie sagen es.

Wo wird sonst noch Geld zum Fenster raus geworfen?

Bei den so genannten Analogpräparaten. Das sind neue, patentgeschützte Arzneimittel, die ähnlich wirken wie bereits gut bekannte, aber häufig hochpreisig sind. Ein Beispiel ist das Antidepressivum Escitalopram. Es ist nichts weiter als eine Variante des älteren Citalopram, vom selben Hersteller. Der brachte es auf den Markt, als der Patentschutz für Citalopram endete und günstige Generika verfügbar waren. Dass Escitalopram besser ist, ist nicht belegt, aber es kostet das Dreifache von Citalopram-Präparaten.4

Sind Analogpräparate immer deutlich teurer?

Nicht unbedingt. Die Firmen wollen ja in den Markt kommen. Der Lipidsenker Simvastatin, der vor Herzinfarkt schützt, kam später auf den Markt als Lovastatin. Aber die Wirksamkeit von Simvastatin ist besonders gut belegt, und es ist mittlerweile preisgünstiger als alle anderen Statine. Es lohnt also in jeder Hinsicht. Oft versuchen die Hersteller allerdings ihr neues Mittel teuer zu verkaufen und verhindern, dass es in eine Festbetragsgruppe einsortiert wird, wo der Preis gedeckelt ist.

Was bisher oft geklappt hat, weil die Hersteller behaupteten, dass ihre Innovation einen Zusatznutzen im Vergleich zu dem bestehenden Medikamentenarsenal bringt. Und jetzt …

… reicht das nicht mehr. Denn das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) schreibt seit 2011 vor, dass der behauptete Zusatznutzen nachgewiesen sein muss. Und darüber befindet der Gemeinsame Bundesausschuss,5 nicht der Hersteller (siehe S. 10). Und nur wenn der Zusatznutzen belegt ist, verhandelt der Spitzenverband der Krankenkassen mit den Herstellern über den Preis. Wenn es hier keine Einigung gibt, entscheidet eine Schiedsstelle.

Warum so kompliziert?

Deutschland gehörte bisher zu den drei europäischen Staaten,6 in denen bei neuen patentgeschützten Arzneimitteln die Hersteller den Preis praktisch diktieren konnten. Sie setzten ihn möglichst hoch fest, weil Deutschland ein wichtiges Referenzland ist, an dem sich viele andere Nationen bei der Preisfindung orientieren. Über die Nutzenbewertung wird nun die ziemlich willkürliche Preisfestlegung hierzulande erstmals eingeschränkt. Auch bei Präparaten, die bereits im Handel sind.

Was hat das für Folgen?

Sie können davon ausgehen, dass die Krankenkassen sich sehr genau die Preise in den europäischen Nachbarländern anschauen. Das wird sich auf die anstehenden Preisverhandlungen auswirken. Es ist ja kein Geheimnis, dass bei uns Arzneimittel mehr kosten als in anderen EU-Staaten. Der Arzneiverordnungs- Report von 2010 hatte das durch den Vergleich der Kosten in Schweden und Deutschland gezeigt. In diesem Jahr geht aus unserem Vergleich mit Großbritannien klar hervor, dass wir für Dasselbe deutlich mehr bezahlen als die Briten. Allein bei den patentgeschützten Arzneimitteln geben sie rund 4 Milliarden Euro weniger aus als wir.

Herr Schwabe, vielen Dank für das Gespräch!

Stand: 1. Dezember 2011 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2011 / S.12